Перейти к:

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МИГРАЦИИ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-1-5

Аннотация

Наличие насущных проблем российского общества, таких как старение населения и сокращение трудовых ресурсов, актуализирует поиск инструментов государственной политики по их нивелированию. Цель исследования состоит в определении закономерностей миграционных процессов в России в период 2015–2021 гг., а также в формировании комплекса мер государственной политики по поддержанию миграционного прироста как инструмента достижения социально-экономического и демографического эффектов для национального хозяйства. Задачами исследования являются анализ миграционных процессов в период 2011–2021 гг., систематизация факторов, вызывающих нарушение сбалансированности миграционных процессов в России, обоснование мер по поддержанию миграционного прироста в России в условиях нарастания социально-экономической и политической нестабильности. Для проведения исследования были использованы метод экономического анализа, метод компаративного анализа, графический метод, метод систематизации, системный подход. В статье предоставлен комплексный анализ развития миграционных процессов в период 2011–2021 гг. в России, подчеркивающий значимость управления миграционными процессами для решения насущных проблем российского общества. Изучена динамика миграционного прироста населения России за десятилетний период, выделены точки максимального сокращения и раскрыты причины их существования. Исследованы особенности международной миграции, сделан вывод, что потенциал внешних миграционных потоков для восполнения недостающих трудовых ресурсов в России сокращается. Определены позитивные и негативные тренды внутрироссийского миграционного движения населения. Обоснованы векторы управления миграционными процессами для устранения сложившихся проблем в части демографии, функционирования рынка труда и роста социальной напряженности. Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости поддержания миграционного прироста населения, особенно в период роста политической напряженности, а также привлечения квалифицированных специалистов в Россию для решения нарастающих проблем роста естественной убыли населения и восполнения дефицита рабочей силы.

Ключевые слова

Для цитирования:

Пономарев С.В., Лубова Т.Н., Конищев Е.В., Плеханова Е.О. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МИГРАЦИИ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. Вестник Сургутского государственного университета. 2024;12(1):51-63. https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-1-5

For citation:

Ponomarev S.V., Lubova T.N., Konishchev E.V., Plekhanova E.O. ANALYZING MIGRATION FACTORS DURING SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL INSTABILITY. Surgut State University Journal. 2024;12(1):51-63. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-1-5

ВВЕДЕНИЕ

Нарастающими проблемами современного общества являются демографическое старение и естественная убыль населения. Несмотря на рост качества жизни населения в большинстве развитых стран, показатели рождаемости продолжают снижаться, а показатели смертности увеличиваться, тем самым приводя к росту доли населения старших возрастов и снижению численности населения [1]. В итоге сокращение трудоспособного населения все в большей степени увеличивает нагрузку на работающих граждан по содержанию социально незащищенных слоев населения и людей пенсионного возраста. Одним из инструментов, позволяющих компенсировать данный дисбаланс, является управление миграционными процессами и обеспечение притока мигрантов трудоспособного возраста.

Россия традиционно использовала данный инструмент для компенсации естественной убыли населения, прежде всего, за счет привлечения мигрантов из бывших республик СССР. В итоге к 2014 г. Россия вышла в страны-лидеры по количеству привлеченных трудовых мигрантов после США и Германии [2]. По многим причинам, в том числе социокультурного, экономического и институционального характера, Россия была привлекательна для трудовых мигрантов, таким образом, страна покрывала временный дефицит рабочей силы в условиях нарастающего сокращения трудовых ресурсов.

Однако в связи с ростом политической напряженности начиная с 2014 г., а также вследствие усиления социально-экономической нестабильности стало наблюдаться сокращение миграционного потока. Введение санитарных ограничений из-за пандемии COVID-19 в начале 2020 г. вызвало отток трудовых мигрантов из России, а закрытие границ между странами практически нивелировало возможности для въезда потенциальных трудовых мигрантов в Россию [3].

Дальнейшее развитие событий, связанных с включенностью России в процессы международной организации труда, происходит по весьма непростому сценарию. Все более ужесточаются рамки международного миграционного движения, а также происходит вынужденный отток местного населения из России [4].

В связи с этим все большую актуальность приобретают вопросы поддержания миграционного прироста населения, а также привлечения квалифицированных специалистов в Россию для решения нарастающих проблем роста естественной убыли населения и дефицита рабочей силы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основу исследования составляют работы А. В. Топилина и др. [1], Н. В. Мкртчян и Ю. Ф. Флоринской [5–8], Е. В. Чистовой [9], А. В. Городнова [10], Ю. Г. Лещенко [11]. Авторы рассматривают управление миграционными процессами как инструменты решения проблемы демографического старения населения, поддержания экономической безопасности государства, преодоления последствий современных кризисных явлений.

Внутрироссийская специфика миграции отражена в трудах Е. С. Вакуленко [12][13], И. Кашницкого [14], А. Г. Макаровой и соавт. [15] Е. Щербаковой [16–18], А. П. Будилова [19][20].

Среди исследователей международной миграции выделим С. В. Захарова и соавт. [21], И. А. Ефремова [22].

В. Г. Гречихин [23], Ю. С. Сушков [24], С. А. Беляев [25] отмечают некоторый спад миграции в последние годы вследствие снижения привлекательности России для мигрантов из-за ухудшения экономической ситуации, что актуализирует реализацию системного подхода по контролю и регулированию миграционных процессов.

Отдельный блок исследований посвящен особенностям миграции в период пандемии. С. В. Рязанцев и соавт. [3] обосновали, что условия пандемии COVID-19 внесли коррективы в количественное и качественное распределение миграционных потоков, что, в свою очередь, создало предпосылки для трансформации мирового и национальных рынков труда. М. В. Разин и соавт. [26] выделяют группы мигрантов, испытавших наибольшее влияние пандемии (климатические мигранты, беженцы, трудовые мигранты).

Цель исследования состоит в определении закономерностей миграционных процессов в России в период 2015–2021 гг., а также в формировании комплекса мер государственной политики по поддержанию миграционного прироста как инструмента достижения социально-экономического и демографического эффектов для национального хозяйства.

Задачи исследования:

- провести анализ миграционных процессов в период 2011–2021 гг.;

- систематизировать факторы, вызывающие нарушение сбалансированности миграционных процессов;

- обосновать меры по поддержанию миграционного прироста в России в условиях нарастания социально-экономической и политической нестабильности.

Методы исследования. Для проведения исследования были использованы метод экономического анализа, метод компаративного анализа, графический метод, метод систематизации, системный подход.

Информационную базу исследования составляют официальные материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, ЕМИСС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

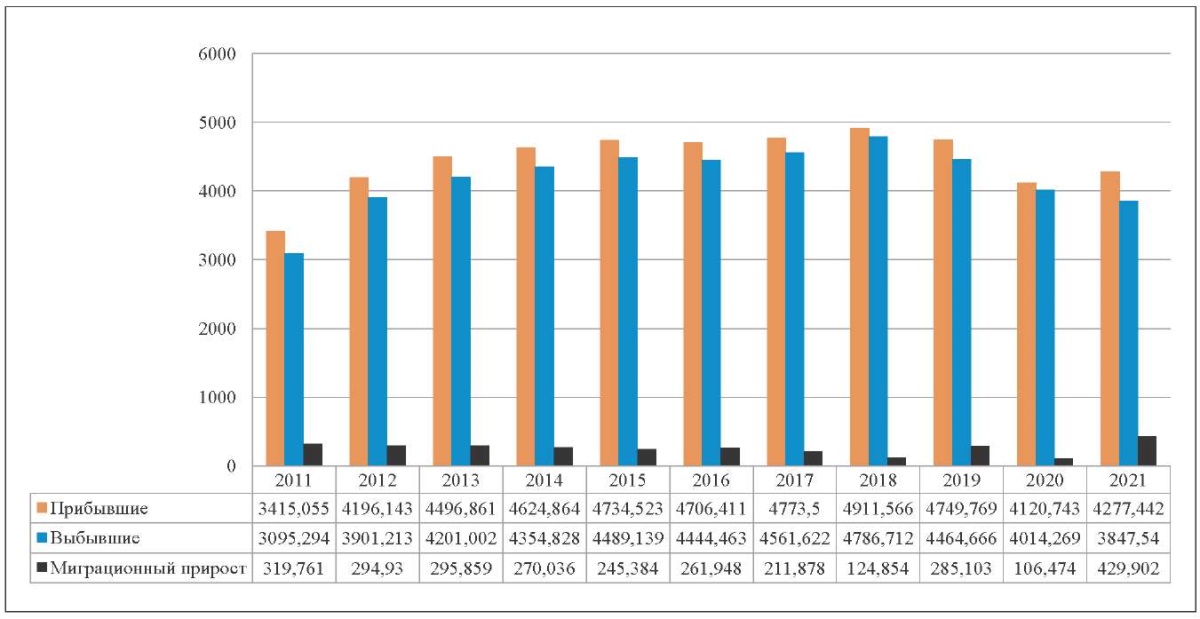

Динамика развития миграционных процессов в период 2011–2021 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Миграционный прирост населения России,

тысяч человек, 2011–2021 гг.

Примечание: составлено авторами по данным [27][28].

Данные, представленные на рис. 1, позволяют выделить три точки минимального миграционного прироста населения: 2015, 2018 и 2020 гг.

Миграционный прирост в 2015 г. сократился на 9,2 % относительно 2014 г. Такую динамику объясняют несколькими причинами. Во-первых, исчерпанием потенциала роста мигрантов из бывших республик СССР, несмотря на упрощение процедур приобретения гражданства России для соотечественников, проживающих за рубежом и являющихся носителями русского языка. Во-вторых, низким уровнем миграционного прироста населения из стран дальнего зарубежья (в 2015 г. он составил 8,2 тыс. человек (-18,8 % в сравнении с 2014 г.). В-третьих, влиянием событий 2014 г. и увеличением потока мигрантов из Украины, находящихся на территории России без оформления регистрации. Так, в 2015 г. 60 % миграционного прироста населения России было обеспечено за счет мигрантов из Украины [8].

Отягчающими факторами в этот период стали сокращение предложения на российском рынке труда, снижение реальных доходов населения и кардинальные изменения миграционного законодательства. Данные факторы во многом способствовали возникновению трудностей легализации иностранных работников в России.

Произошедшие количественные изменения миграционного прироста населения в 2015 г. подсвечивают и другую специфику трудовой миграции в России – низкий уровень квалификации мигрантов [23]. Например, по данным ФМС России в январе – феврале 2015 г. количество выданных разрешений на работу иностранцам сократилось на 75,3 % относительно января – февраля 2014 г., из них доля квалифицированных специалистов в 2014 г. составляла 2,4 %, доля высококвалифицированных сотрудников – 3,8 %. В 2015 г. доля квалифицированных специалистов, получивших разрешение на работу, составила 4,9 %, доля высококвалифицированных специалистов достигла 11,9 %. Таким образом, можно отметить некоторое улучшение качественных характеристик трудовых мигрантов.

Второй точкой максимального сокращения миграционного прироста населения является 2018 г., когда миграционный прирост населения в РФ снизился до рекордных показателей вследствие сокращения потока так называемых долговременных международных мигрантов в Россию (который начался с 2014 г.), а их отток максимально увеличился. Эксперты объясняют это исчерпанием потенциала миграции в Россию из постсоветских стран в связи с ростом уровня жизни населения в них, нестабильной политической ситуацией в России, а также переориентацией на миграцию в страны Европейского союза.

Третьей экстремальной точкой является период 2020 г., то есть пандемии, когда по причине вводимых ограничений на передвижение как в межрегиональном, так и в международном формате наблюдался максимальный спад прибывших в Россию и выбывших из страны.

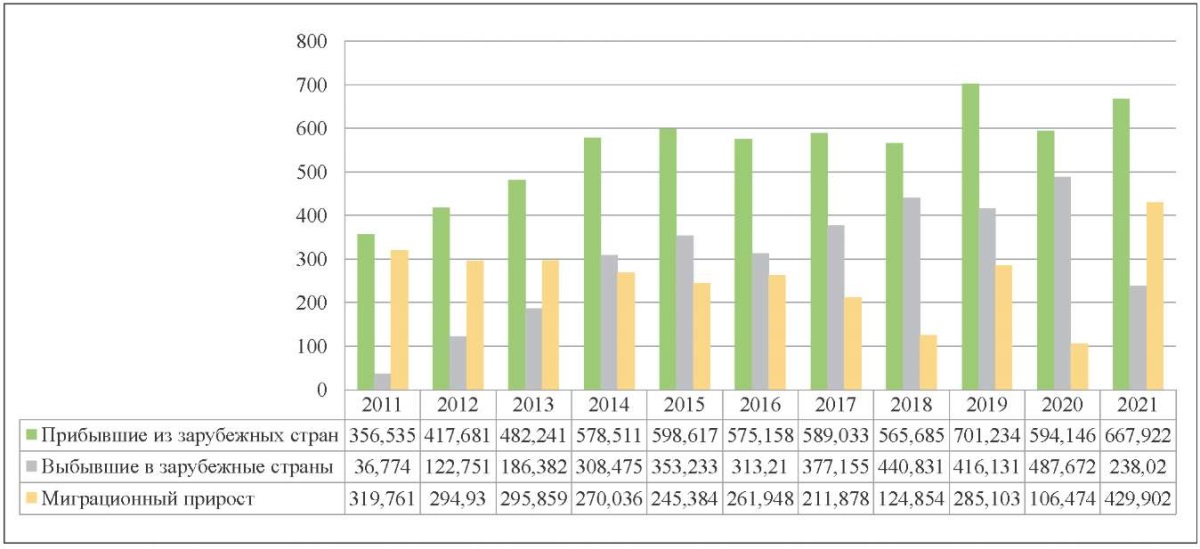

Если рассмотреть международный аспект миграционных процессов, то картина будет выглядеть следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Миграционный прирост населения из/в зарубежные страны,

тысяч человек, 2011–2021 гг.

Примечание: составлено авторами по данным [27–29].

В 2010–2011 гг. происходило очередное резкое сокращение миграционного прироста в России в связи со снижением общего числа прибывших в Россию (−27,3 %), а также увеличением численности выбывающих из России в другие страны СНГ, Балтии и Грузию [16]. Поэтому вероятнее объяснить миграционный прирост, имевший место в 2011 г., другими причинами, связанными с изменением статистического учета долгосрочной миграции населения.

Вплоть до 2016 г. росло количество лиц, прибывших из-за рубежа, с одновременным увеличением выбывших в зарубежные страны. При этом миграционный прирост имел нестабильную динамику. После 2016 г. миграционный прирост стал существенно сокращаться (−52 % в период 2016–2018 гг.), прежде всего за счет сокращения мигрантов из стран СНГ, за исключением Армении и Туркменистана, и возобновления убыли в миграции со странами дальнего зарубежья [30].

В 2019 г. произошло стремительное увеличение миграционного прироста населения (в 2,3 раза в сравнении с 2018 г.) за счет роста числа прибывших в страну. Однако эксперты вновь связывают данную аномалию с формальными изменениями в учете мигрантов – недоучетом миграции в 2018 г. из-за непредоставления МВД полных данных по этому аспекту учета [7][31].

Пандемия COVID-19 оказала влияние на количественное и качественное распределение миграционных потоков. Санитарные ограничения на передвижения, закрытие государственных границ, приостановка деятельности государственных учреждений [32–35], осуществляющих выдачу разрешительных документов мигрантам, привели к сокращению количества лиц, прибывших из зарубежных стран в 2020 г. (−15,3 %), и одновременно увеличению лиц, выбывших в зарубежные страны (+17,2 %). В итоге миграционный прирост сократился на 62,7 % в сравнении с 2019 г. В период пандемии первоочередным направлением деятельности государства в сфере международной миграции стала реализация мер по обеспечению безопасности граждан, оставшихся за рубежом, и возвращение граждан на родину. Кроме того, в период действия санитарных ограничений от России требовалось взаимодействие с посольствами других стран по оказанию различных видов помощи мигрантам и одновременное продление разрешительных документов мигрантам.

2021 г. позволил частично восстановить доковидную динамику миграции. Возобновление авиасообщения с рядом стран и частичное снятие ограничений, связанных с въездом в Российскую Федерацию иностранных граждан, привели к росту фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан. В 2021 г. доля иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, увеличилась на 12,4 % в сравнении с 2020 г., а миграционный прирост достиг своего максимального значения за весь исследуемый период [36].

Однако период постковидного восстановления в России совпал с нарастанием политической нестабильности, которое началось в феврале 2022 г. и продолжается в настоящее время. Этот период характеризуется сокращением численности жителей России: только за 2022 г. она сократилась на 555 тыс. человек и достигла 146,4 млн человек [37].

Причинами такого резкого сокращения численности населения стали: увеличение смертности в пандемию; снижение рождаемости (прежде всего из-за снижения количества женщин в репродуктивном возрасте); рост чистого миграционного оттока.

В 2022 г. количество прибывших из зарубежных стран составило 685 407 человек (для сравнения: 667 922 человек в 2021 г.). При этом количество прибывших из большинства стран СНГ сократилось [29].

Наряду с этим увеличилось количество выбывших в зарубежные страны. Причин такой динамики несколько.

Во-первых, прекращение действия Указа Президента РФ, продлевающего сроки регистрации в России иностранных граждан (из-за пандемии COVID-19) [38]. Благодаря этому показатели миграционного прироста населения России в 2021 г. были завышены, а в 2022 г. произошло их автоматическое занижение [22].

Во-вторых, в 2022 г. впервые за последние годы сократилась численность участников программы переселения соотечественников и составила 64,8 тыс. человек [30]. В более ранние периоды данный аспект миграции обеспечивал значительную часть миграционного прироста населения в России.

В-третьих, повышение политической напряженности вследствие обострения отношений между Россией и Украиной. Вероятнее всего, именно это обстоятельство спровоцировало сокращение притока мигрантов в страну и увеличение их оттока, а также выбытие вынужденных переселенцев. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в первом полугодии 2022 г. из России выехали почти 419 085 человек, что более чем вдвое выше аналогичного показателя 2021 г. [39].

Таким образом, проведенный анализ показывает, что потенциал внешних миграционных потоков для восполнения недостающих трудовых ресурсов в России сокращается. Кроме того, на протяжении всего исследуемого периода в России наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация из-за постоянной естественной убыли населения. Так, в 2021 г. естественная убыль населения впервые достигла 1,04 млн человек [40].

Еще одной проблемой является наличие сегмента так называемой «теневой» миграции. По оценкам экспертов, доля легализованных на российском рынке труда мигрантов в 2016–2018 гг. составляет примерно 70 % [27].

Внутрироссийский миграционный приток населения изменяет картину территориального размещения населения, внося, таким образом, свою лепту в решение задач восполнения трудовых ресурсов [41]. Например, Е. Вакуленко отмечает, что отток мигрантов больше из регионов, где выше доля населения моложе трудоспособного возраста и меньше доля пенсионеров; приток мигрантов выше в регионы с большей долей пенсионеров, в основном это центральные регионы страны [12]. Благодаря миграции как инструменту регулирования соотношения спроса и предложения рабочей силы на рынках труда может поддерживаться баланс в обеспеченности регионов трудовыми ресурсами. Причем именно внутристрановая миграция способствует перераспределению человеческого капитала, являясь одновременно формой инвестиций в человеческий капитал [41], поскольку она обеспечивает накопление знаний, расширение профессионального и жизненного опыта человека, повышение его адаптивности к изменениям, создает предпосылки для получения более высоких доходов и роста качества жизни.

Вместе с тем население России характеризуется более низкой территориальной мобильностью в сравнении с развитыми странами, а характерными формами внутристрановой миграции является миграция «из села в город» и «из периферии в «центр» [20].

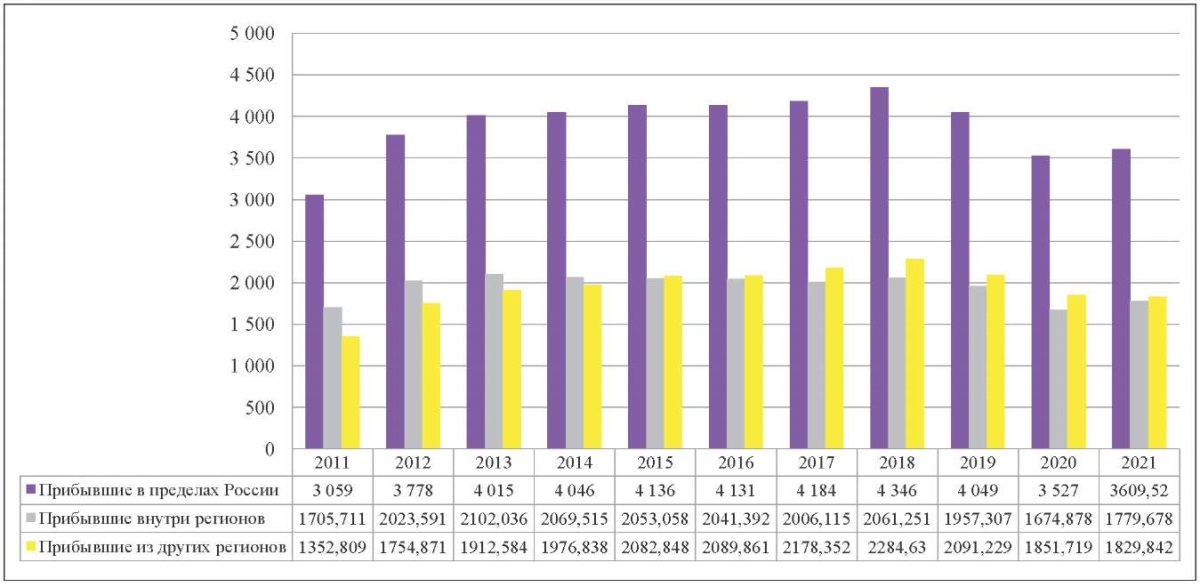

Динамика внутрироссийской миграции в период 2011–2021 гг. представлена на рис. 3.

Рис. 3. Внутрироссийский миграционный приток населения,

тысяч человек, 2011–2021 гг.

Примечание: составлено авторами по данным [27].

Данные позволяют сделать вывод о неравномерной динамике внутрироссийской миграции в период 2015–2021 гг.

Во-первых, очевиден перелом 2018 г.: в предшествующий период наблюдался рост показателя (за исключением незначительного сокращения в 2016 г.), в 2019 г. 63 региона России утратили часть своего населения в миграционном обмене с другими регионами (наиболее интенсивная миграционная убыль в обмене с другими российскими регионами зарегистрирована в Магаданской области (−9 ‰), в республиках Коми, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах) [17].

Во-вторых, устойчивая динамика роста переходит в сокращение с минимумом в пандемийном 2020 г., что может быть объяснено вводимыми санитарными ограничениями на перемещение людей, в том числе межрегиональное.

Обращая внимание на структурные особенности внутрироссийской миграции, можно заметить, что ее большая доля приходится на миграцию внутри регионов: в 2011 г. миграция внутри регионов составляла 55,8 % всего объема внутрироссийского миграционного потока, в 2015 г. – 49,6 %, в 2021 г. – 49,3 %. Другими словами, несмотря на то что миграционное движение легче осуществляется населением внутри своего региона, переселения россиян на внутрироссийском пространстве становятся все более частыми [21].

Пандемийный 2020 г. принес сокращение показателей внутренней миграции. Так, внутрироссийская миграция в 2020 г. сократилась на 12,9 % относительно 2019 г., внутрирегиональная миграция снизилась до 47,5 %, миграция в другие регионы составила 52,5 %.

В 2021 г. в связи с частичным снятием санитарных ограничений началось восстановление динамики миграции, однако доковидного уровня достичь не удалось. К 2021 г. увеличение прибывших в пределах России составило 2,4 % (в сравнении с 2020 г.), а миграционный прирост населения был наполовину обеспечен гражданами России [17].

Центрами притяжения мигрантов в течение всего исследуемого периода являются Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа, во всех остальных федеральных округах наблюдается миграционная убыль населения [42]. Так проявляется одна из главных особенностей внутренней миграции России – сверхконцентрация населения в ограниченном числе мегаполисов, прежде всего в столице и других крупнейших городах и республиканских центрах [20].

Еще одной негативной тенденцией внутренней миграции России, углубляющей диспропорции регионального развития и усиливающей дисбаланс в распределении и расселении населения по территории страны, является ориентация ее потоков в западном направлении: миграционный отток населения движется с севера и востока на запад страны, главным образом в центр, а основной миграционный приток концентрируется в г. Москва и Московской области [19].

Для устранения сложившихся проблем в части демографии, функционирования рынка труда и роста социальной напряженности требуется управление миграционными процессами.

На наш взгляд, ориентирами управления миграционными процессами в России могут стать следующие.

Во-первых, в условиях усиления политической напряженности требуется учет национальных интересов России при разработке комплексного проекта федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Здесь должен быть найден баланс между повышением контроля за въездом и нахождением в России иностранных граждан и пониманием значимости международного притока мигрантов как инструмента оптимизации демографической ситуации и сокращения трудовых ресурсов страны. Данная задача должна быть реализована одновременно с принятием мер по цифровизации государственного миграционного управления.

Во-вторых, совершенствование миграционного законодательства должно осуществляться на основе методики определения потребности в иностранной рабочей силе и соответствующих механизмов квотирования. Особенности российской структуры иностранной рабочей силы состоят в низком квалификационном уровне мигрантов, поэтому требуется конкретизация потребностей российской экономики в высококвалифицированных специалистах, а также четкая процедура отбора кадров. Этому может способствовать использование международных цифровых платформ рынка труда.

В-третьих, решение насущной проблемы организации статистического учета мигрантов, как прибывающих из зарубежных стран, так и переселяющихся внутри страны, может повысить качество информационного обеспечения миграционного движения и обеспечить своевременное выявление миграционной напряженности, что, в свою очередь, определяет эффективность реализуемых мер миграционной политики. Соответственно, это может привести к устранению существующих институциональных барьеров, способствующих развитию теневой миграции в России.

В-четвертых, особый акцент следует сделать на создании комплексной системы адаптации мигрантов к социокультурной и ментальной среде. Речь идет об установлении порядка в доступе мигрантов к медицинским услугам, социальной инфраструктуре, службам поддержки населения, страховым организациям, правовым сервисам. В данном аспекте важно наличие специализированного цифрового портала, предоставляющего весь спектр консультационных услуг по вопросам адаптации и интеграции в российское общество. Важный вопрос, с которым сталкиваются мигранты, – доступ к банковским услугам и кредитным ресурсам, однако до завершения официальной процедуры получения вида на жительство получение доступа невозможно. Требуется проработка данного вопроса органами государственной власти совместно с кредитными организациями, особенно в условиях санкций, когда международное обслуживание банковских карт ограничено.

Неотъемлемой частью жизни современного человека является неформальное общение с помощью социальных сетей. Поэтому программы культурной интеграции, рассчитанные на мигрантов и членов их семей, должны быть представлены и в интернет-пространстве и фокусироваться на создании сообществ мигрантов по территориальному признаку для дальнейшей реализации конкретных мероприятий на практике.

В-пятых, ускоренная цифровизация сферы образования в России в период пандемии создала возможности для повышения образовательного уровня населения, в том числе в онлайн-формате. Учитывая низкий образовательный уровень мигрантов, прибывающих в Россию, потенциал цифрового сегмента российской системы образования может быть направлен на расширение возможностей профессионального переобучения и повышения квалификации мигрантов. С этой целью могут быть реализованы государственные программы федерального и регионального уровней, позволяющие развивать языковые и профессиональные навыки мигрантам, находящимся на территории России длительный срок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статья предоставляет комплексный анализ развития миграционных процессов в период 2011–2021 гг. в России, подчеркивающий значимость управления миграционными процессами для решения насущных проблем российского общества: старения населения и сокращения его трудоспособной части.

Авторы изучили динамику миграционного прироста населения России за десятилетний период, выделив точки максимального сокращения и объяснив причины их существования.

Исследованы особенности международной миграции, подчеркнуто, что потенциал внешних миграционных потоков для восполнения недостающих трудовых ресурсов в России сокращается на фоне постоянной естественной убыли населения.

Определены тренды внутрироссийского миграционного движения населения, которое частично восполняет дефицит трудовых ресурсов в стране, перераспределяя зоны деловой активности. Выявлена тенденция увеличения межрегиональной миграции населения в период 2011–2021 гг. на фоне сокращения внутрирегиональной. Определено, что направленность потоков миграции в сторону мегаполисов и региональных центров, а также их перераспределение в западном направлении углубляют диспропорции регионального развития и усиливают дисбаланс в распределении и расселении населения по территории страны.

Обоснованы векторы управления миграционными процессами для устранения сложившихся проблем в части демографии, функционирования рынка труда и роста социальной напряженности.

Список литературы

1. Топилин А. В., Ниорадзе Г. В., Хроленко Т. С. Миграция населения и демографическое старение в некоторых странах мира и России за период 1960–2021 гг. // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2022. С. 302–319. DOI 10.47711/2076-318-2022-302-319.

2. IOM releases global migration trends 2015 factsheet. URL: http://www.iom.int/news/iom-releases-globalmigration-trends-2015-factsheet (дата обращения: 07.12.2023).

3. Рязанцев С. В., Храмова М. Н., Гневашева В. А. Международная миграция в период COVID-19 : науч. дайджест. 2022. № 2. 19 с.

4. ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу. URL: https://www.rbc.ru/society/05/1/202/6363d2d49a794742e4a5e6cb?from=from_main_1 (дата обращения: 07.12.2023).

5. Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. Жители малых и средних городов России: трудовая миграция как альтернатива безвозвратному отъезду // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 3. С. 78–94.

6. Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. Социально-экономические эффекты трудовой миграции из малых городов России // Вопросы экономики. 2016. № 4. С. 103–123. DOI 10.32609/0042-8736-2016-4-103-123.

7. Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. Миграционный прирост в январе–сентябре 2018 г.: самые низкие показатели за постсоветский период // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26, № 1. С. 83–88.

8. Флоринская Ю. Ф., Мкртчян Н. В. Динамика миграции в 2015 г. // Экономическое развитие России. 2016. Т. 23, № 5. С. 51–55.

9. Чистова Е. В. Подход к определению стадии демографического старения населения на региональном уровне // Демографический потенциал стран ЕАЭС : сб. ст. VIII Уральского демографического форума, 08–09 июня 2017 г., г. Екатеринбург. Т. 2. Екатеринбург : Институт экономики Уральского отделения РАН, 2017. С. 489–496.

10. Городнов А. В. Влияние миграционных процессов на развитие политики и экономики в России в условиях современного глобального кризиса // Экономическая безопасность. 2022. Т. 5, № 4. С. 1565–1582. DOI 10.18334/ecsec.5.4.116284.

11. Лещенко Ю. Г. Экономическая безопасность России в глобальной динамике интеграции // Экономическая безопасность. 2021. Т. 4, № 3. С. 657–670. DOI 10.18334/ecsec.4.3.112994.

12. Вакуленко Е. С. Мотивы внутренней миграции в России: что изменилось в последние годы? // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 55. С. 113–138.

13. Вакуленко Е. С. Эконометрический анализ факторов внутренней миграции в России // Региональные исследования. 2015. № 4. С. 83–98.

14. Кашницкий И. С. Влияние изменений в правилах учета миграции в 2011 г. на оценку интенсивности миграции молодёжи: когортно-компонентный анализ // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4, № 1. С. 83–97.

15. Makhrova A. G., Nefedova T. G., Pallot J. The specifics and spatial structure of circular migration in Russia. Eurasian Geography and Economics. 2016;57(6):802–818.

16. Щербакова Е. Миграционный прирост населения России за 2011 год по новым правилам учета составил 320 тысяч человек, а по прежним – 107. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0501/barom01.php (дата обращения: 07.12.2023).

17. Щербакова Е. Заметный миграционный прирост за 2022 год Россия получила только в обмене населением с Таджикистаном – более 87 тысяч человек. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2023/0983/barom02.php (дата обращения: 07.12.2023).

18. Щербакова Е. В январе–июне 2019 года за счет миграционного обмена со странами СНГ увеличилось население 78 из 85 регионов, за счет миграционного обмена с другими регионами России – 22. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0827/barom04.php (дата обращения: 07.12.2023).

19. Будилов А. П. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов и ее факторы // Проблемы развития территории. 2019. № 3. С. 97–106. DOI 10.15838/ptd.2019.3.101.6.

20. Будилов А. П. Основные тренды внутренней миграции населения России // Вопросы территориального развития. 2019. № 4. URL: http://vtr.isertran.ru/article/28301 (дата обращения: 07.12.2023).

21. Население России 2018: двадцать шестой ежегодный демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 352 с.

22. Ефремов И. А. Предварительные итоги международной миграции населения в России в 2022 году // Экономическое развитие России. 2023. Т. 30, № 6. С. 64‒66.

23. Гречихин В. Г. Проблемы миграции в России на современном этапе // Вестник экономики, права и социологии. 2019. № 2. С. 103–106.

24. Сушков Ю. С. Миграция населения: закономерности, проблемы и пути их решения // Academia. Архитектура и строительство. 2018. № 2. С. 103–108. DOI 10.22337/2077-9038-2018-2-103-108.

25. Беляев С. А. Основные тенденции миграционных процессов в России // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 2–2. С. 226–230.

26. Разин М. В., Караваев Е. С., Стурова Н. А. Особенности миграционной ситуации в РФ в период пандемии COVID-19 // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 11–1. С. 92–95. DOI 10.23672/q9915-2893-8497-e.

27. Демография. Миграция. Внутрироссийская миграция по территориям прибытия и выбытия («шахматка» по федеральным округам) // Федеральная служба государственной статистики РФ : официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781# (дата обращения: 07.12.2023).

28. Демографический ежегодник России. 2019 : стат. сб. М. : Росстат, 2019. 252 c.

29. Демографические показатели. 1.8.9. Число прибывших, выбывших и миграционный прирост. URL: https://www.fedstat.ru/organizations/?expandId=1292844#fpsr1292844 (дата обращения: 07.12.2023).

30. Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь–декабрь 2022 г. // МВД России : официальный сайт. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/35074904/ (дата обращения: 07.12.2023).

31. Мигрирующая аномалия. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d36c6ef9a7947f42d42668b (дата обращения: 07.12.2023).

32. Карпунина Е. К., Моисеев С. С., Карпунин К. Д. Трансформация рынка труда в период пандемии: новые риски экономической безопасности // Друкеровский вестник. 2022. № 1. С. 156–165. DOI 10.17213/2312-6469-2022-1-156-165.

33. Карпунина Е. К., Галиева Г. Ф., Федотова Е. В. Что день грядущий нам готовит: о новых вызовах экономической безопасности в эпоху нестабильности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 1. С. 86–103.

34. Karpunina E. K., Mirzabalaeva F. I., Shirokova L. V. et al. Regional aspects of unemployment in Russia: Structural approach. In: Popkova E. G., Polukhin A. A., Ragulina J. V., editors. Towards an increased security: Green innovations, intellectual property protection and information security. Cham: Springer; 2022. p. 861‒873.

35. Tishchenko E. S., Gonezhuk M. K., Karpunina E. K. et al. Demographic problems of Russian regions: Analysis of long-term dynamics and tools for overcoming. In: Popkova E. G., editor. Imitation market modeling in digital economy: Game theoretic approaches. Cham: Springer; 2022. p. 784‒797.

36. Миграционная ситуация в Российской Федерации за 2021 год. URL: https://e-cis.info/cooperation/3823/99651/ (дата обращения: 07.12.2023).

37. Население России за год сократилось на 555 тыс. человек. URL: https://www.rbc.ru/economics/01/02/2023/63da428b9a7947e741363c53 (дата обращения: 07.12.2023).

38. О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19) : указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 (ред. от 02.01.2021). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

39. Социально-экономическое положение России. Январь-июль 2022 года // Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 (дата обращения: 07.12.2023).

40. Естественная убыль населения в России за год превысила 1 млн человек. URL: https://www.rbc.ru/economics/28/01/2022/61f3bbaa9a794767f04fdaa7 (дата обращения: 07.12.2023).

41. Денисенко М. Б., Мкртчян Н. В., Тюрюканова Е. В. Миграция в развитии России. URL: https://www.hse.ru/data/2011/03/09/121137508/Денисенко_миграция.pdf#:~:text=Внутренние%20миграции%20способствует%20перераспределению%20человеческого,высокие%20доходы%20и%20качество%20жизни (дата обращения: 07.12.2023).

42. Кудаева М., Редозубов И. Влияние миграционных потоков на экономическую активность и рынок труда России в целом и региональном аспекте. 2021. 45 с. URL: https://cbr.ru/ec_research/ser/wp_khab_dec/ (дата обращения: 07.12.2023).

Об авторах

С. В. ПономаревРоссия

кандидат физико-математических наук, доцент

Т. Н. Лубова

Россия

кандидат экономических наук, доцент

Е. В. Конищев

Россия

старший преподаватель

Е. О. Плеханова

Россия

старший преподаватель

Рецензия

Для цитирования:

Пономарев С.В., Лубова Т.Н., Конищев Е.В., Плеханова Е.О. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МИГРАЦИИ В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. Вестник Сургутского государственного университета. 2024;12(1):51-63. https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-1-5

For citation:

Ponomarev S.V., Lubova T.N., Konishchev E.V., Plekhanova E.O. ANALYZING MIGRATION FACTORS DURING SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL INSTABILITY. Surgut State University Journal. 2024;12(1):51-63. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/2949-3455-2024-1-5